sistema cidades: de cidades a redes, sobre redes

AS CIDADES

E O CÉU

1

Em Eudóxia, que se estende para cima e para baixo, com vielas tortuosas,

escadas, becos, casebres, conserva-se um tapete no qual se pode contemplar a

verdadeira forma da cidade. À primeira vista, nada é tão pouco parecido com Eudóxia

quanto o desenho do tapete, ordenado em figuras simétricas que repetem os próprios

motivos com linhas retas e circulares, entrelaçado por agulhadas de cores

resplandecentes, cujo alternar de tramas pode ser acompanhado ao longo de toda a

urdidura. Mas, ao se deter para observá-lo com atenção, percebe-se que cada ponto

do tapete corresponde a um ponto da cidade e que todas as coisas contidas na cidade

estão compreendidas no desenho, dispostas segundo as suas verdadeiras relações, as

quais se evadem aos olhos distraídos pelo vaivém, pelos enxames, pela multidão. A

confusão de Eudóxia, os zurros dos mulos, as manchas de negro de fumo, os odores

de peixe, é tudo o que aparece na perspectiva parcial que se colhe; mas o tapete

prova que existe um ponto no qual a cidade mostra as suas verdadeiras proporções, o

esquema geométrico implícito nos mínimos detalhes.

as cidades invisíveis, p 91

breve evolução do pensamento urbano

A percepção de redes de cidades não é nova. Império e civilizações sempre possuíram cidades centrais, os centros regionais, religiosos, a rede de comércio etc. Essas redes descrevem suas trocas, sejam comerciais, de relações de poder, pessoas. Essas questões são discutidas largamente por Mario Polèse (2010), que indica motivos para evoluções de cidades num caminho ou no outro de acordo com a sua posição na rede global (e/ou regional). Entretanto, o autor argumenta que as cidades em si demoraram muito tempo para atrair as atenções teóricas devido às suas condições razoavelmente estáveis até o séc. XVIII, especialmente em termos de tamanho da população. Mesmo na contemporaneidade, muitas propostas de pensamento urbano tratam de desenhos ideais ou de referência, mais do que descrições ou explicações das cidades como fenômeno.

A justificativa consegue ser coerente com a necessidade de predição. Se algo não muda, a necessidade de explicar é menos urgente. As cidades apresentaram poucas e lentas mudanças até a era moderna, tanto relativas ao tamanho da população, sua constituição física, funções políticas ou econômicas, por exemplo. A velocidade de mudanças e, especialmente, o crescimento da população, começa a acelerar lentamente ao longo do Renascimento com o estabelecimento do capitalismo mercantil e a constituição dos estados nacionais. Dali até basicamente o século XIX, o foco é na percepção das nações enquanto rede para exploração e comércio de produtos, estabelecidas de maneira quase generalizada. Tanto centros políticos e religiosos, como centros mercantis crescem e se consolidam. A (re)organização de território era compreendida como um fenômeno essencialmente econômico, exemplificado pela inauguração dessa ciência por Adam Smith (1776) com "A riqueza das Nações", nesse período. Aqui, a unidade de evolução era o país com o rearranjo predominantemente nacional das relações entre as cidades.

A revolução industrial acelerou de maneira definitivamente perceptível o crescimento da população, que dobrou de tamanho ao longo do séc XIX. O crescimento maior de alguns centros, a distribuição das cidades, a velocidade de mudança, as vantagens e talvez especialmente os problemas que decorreram, atraíram as atenções de geógrafos, economistas, e promoveram o surgimento do urbanismo como a disciplina que conhecemos. Ao longo do tempo, a associação entre urbanização, crescimento das cidades e crescimento econômico é sempre reforçada por vários autores, embora, como lembrado por Polèse (2010), não se tenha muito clara a relação causal. Os indícios mais perceptíveis, entretanto, justificaram que muitos dos esforços de explicar a evolução das cidades tenham partido da economia, seja a distribuição no território, a relação entre elas ou a evolução dos seus respectivos tamanhos.

teorias utopias e evolução das representações

É claro que as teorias e utopias são muitas, mas como nos diz Lakatos (1989), nem todas pegam. Como exemplificação relevante e roteiro da evolução desses modelos, vamos aproveitar a curadoria de Antoine Bailly em “La organizacion urbana”, livro de 1978, antes de seguir na teoria que mais nos aproximamos. Vale chamar atenção que, em termos ontológicos, a seleção e a crítica apresentadas por Bailly já são de filiação sistêmica.

Dentre esses primeiros modelos que buscam uma explicação da organização do território, está o de von Thünen de 1826. Segundo Matos (2005), esse trabalho foi responsável por introduzir questões espaciais na discussão econômica, além de apresentar uma modelagem matemática para tanto. É um trabalho seminal para a Teoria do Lugar Central. Numa abstração explicativa, a cidade é proposta como centro onde ocorre a comercialização, e toda a ocupação e produção agrária se dá ao seu redor, a partir da relação com a distância (figura CR1). Produtos menos duráveis e de maior custo de transporte (ele exemplifica o leite) se localizam mais próximos da cidade, enquanto produtos de transporte mais barato e menos sensíveis ao tempo podem se localizar mais afastados (grãos, no exemplo). Uma série de círculos concêntricos é observada, num gradiente que observa a importância/custo do transporte e valor agregado, variando do centro para a periferia (figura CR1). Na sua dissertação, Matos (2005) traduz a descrição matemática de von Thünen num software, que estabelece a localização dos produtos de acordo com esses custos e sensibilidade. O modelo de von Thünen descreve a cidade como centro definindo sua área de influência em função da implicação econômica do transporte.

higienismo

A revolução industrial produziu um aumento no tamanho das cidades raro até então, não só do tamanho absoluto das maiores cidades, como também no tamanho médio das cidades. Boa parte das principais cidades ocidentais começou o século XIX com menos de 1 milhão de habitantes, ultrapassando os 2 milhões até o final do século. Londres passou de 900.000 para 4,5 milhões; Paris saltou de 500 mil para 2,5 milhões; Berlin ultrapassou os 2 milhões de habitantes, tendo iniciado o século com 190 mil; Nova York cresceu de 60 mil para 3,4 milhões; e Chicago saiu de 4,5 mil habitantes na década de 1840, atingindo 1 milhão em 1890 (FISHMAN, 2012). O crescimento que vinha acontecendo lentamente, explodiu. Na primeira metade do século, entretanto, as cidades eram imundas, malcheirosas (o Grande Fedor de Londres em 1858), sujeitas a incêndios e epidemias (as epidemias de cólera entre 1839 e 1866) extremamente destrutivos. Entre o surgimento da epidemiologia apresentando sucesso no combate à epidemia de cólera de Londres em 1854 com John Snow, e o estabelecimento da teoria microbiana das doenças ao longo dessa segunda metade do século culminando na publicação dos postulados de Koch na década de 1890, ficou evidente a necessidade de cuidados com a higiene urbana. A adoção de sistema de água e esgoto canalizados, distância entre e intra prédios para melhorar ventilação e insolação passam a ser entendidas como fundamentais para melhorar as condições de saúde na cidade. À medida em que esses recursos foram sendo adotados pelas cidades ao redor do mundo, observou-se o aumento gradual da expectativa de vida.

modelos de um homem só

Cidades ideais passaram a ser projetadas, pensadas como uma unidade de produção bem articulada, a exemplo do falanstério de Fourier, impactando em futuras utopias que estabelecerem o pensamento de arquitetura e urbanismo no século XX. Robert Fishman (2012) discorre sobre os projetos de Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright e Le Corbusier, como idealizadores da cidade nesse novo século, desenvolvidos entre 1890 e 1930. São trabalhos de grande impacto, com a preocupação de projeto, e não de descrição ou explicação do fenômeno urbano. Como ele reitera, trabalhos cunhados individualmente.

A referência à centralidade se mantém nas cidades jardins de Howard, com a centralidade ocupada por funções cívicas. As demais funções se distribuem concentricamente, cada vez mais se tornando residencial à medida que se distancia do centro, até chegar ao cinturão verde de produção agrícola. Cada cidade teria a produção para sustento próprio, e uma produção que a conectaria às demais cidades do território, do país, mantendo a organização em rede que já vinha reconhecida. O trem faria a conexão entre as cidades, permitindo o distanciamento. Frank Lloyd Wright, num movimento similar, mas distinto, entende o carro como esse conector, permitindo a cada cidadão possuir o seu mundo. Na sua Broadacre city, cada cidadão poderia viver como quisesse com um acre para chamar de seu, sem que a distância o impedisse de participar da cooperação produtiva que é a cidade.

Para Corbusier, o movimento é ao contrário, um super adensamento a partir da verticalização. Um alívio que evita o sufoco desse adensamento está na locação dos prédios em um térreo ajardinado. Dali, toda a produção industrial e intelectual deveria irradiar para as demais cidades e ocupações rurais. A cidade é vista como centro de coordenação da produção. Tanto Howard quanto Corbusier pregam uma organização interna específica dessa cidade, a de Corbusier sujeita a um planejamento econômico plurianual, indicando o que seria produzido e quem moraria onde; e a de Howard organizando os usos de solo na cidade como uma empresa, embora com o objetivo de bem-estar dos seus cidadãos, que são uma espécie de acionistas dessa cidade empreendimento. Para os dois casos, Fishman (2012) comenta que a organização e estrutura da ideia se perde, mas a forma é perpetuada pelos seus seguidores teóricos e práticos.

a escola de chicago

Com um olhar voltado para a vida interna da cidade, se forma a Escola de Chicago. Desenvolvida entre 1915 e 1940, ela parte do estudo de movimentos internos em Chicago, e mais tarde identifica fenômenos similares em outras cidades americanas. O crescimento explosivo de Chicago no século XIX implicou a irradiação dali de uma série de produtos: a escola sociológica de Chicago, os arranha céus de Sullivan, a arquitetura de Frank Lloyd Wright, e “por volta de 1925, 7,4% de todos os bens manufaturados nos Estados Unidos eram produzidos em Chicago” (MATTEWS, 1997, apud EUFRÁSIO, 2003).

O próprio crescimento exponencial da cidade motivou o desenvolvimento da escola sociológica de Chicago, especialmente por ter acontecido num intervalo tão curto e contemporâneo, facilitando a memória do processo. A Escola surge e se organiza no curso de sociologia da Universidade de Chicago, com seu trabalho teórico desenvolvendo o conceito de ecologia urbana. Park, McKenzie e Burgess são seus principais formuladores, definindo ecologia urbana como um estudo das relações sub-sociais entre os homens (EUFRÁSIO 2013), interações não conscientes entre as pessoas desenvolvidas através do ambiente.

Segundo este ponto de vista, os homens e as instituições de uma área se integram num

“organismo comunal” subsocial como resultado de processos competitivos impessoais,

pelos quais cada unidade individual encontra uma ocupaçao ou nicho funcional e uma

posição espacial que a habilita a desempenhar um papel no interior da área funcional e

espacialmente organizada.

Eufrásio, 2013, p.101

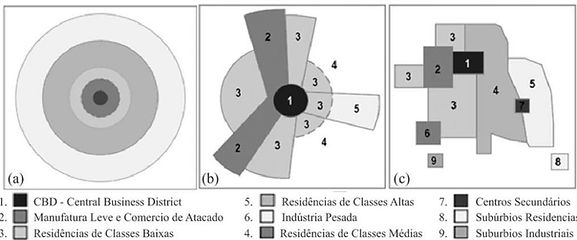

A partir desse conceito, e baseados numa extensa coleta de dados ao longo dos anos, a Escola de Chicago produziu uma sequência de modelos de organização espacial e da dinâmica da sua evolução no tempo. Os primeiros modelos são concêntricos, em consonância com o modelo de von Tünen. Descrevendo Chicago na década de 1920 (e reconhecendo como extensível à maioria das cidades americanas), Burgess (EUFRÁSIO, 2013) fala que a cidade expande radialmente a partir do Distrito Comercial Central (central business district, CBD) (figura CR2). O CDB seria circundado por uma área de transição de comércio e indústria leves, com guetos de população mais precarizada, geralmente composta por migrantes recém chegados à cidade. À medida que se afasta do centro, se observariam áreas cada vez mais predominantemente residenciais, com nível socioeconômico cada vez mais elevado. Ao longo do tempo, as áreas centrais e mais precárias seriam sempre ocupadas por novos chegantes, com uma migração interna em direção aos subúrbios com o passar do tempo e integração daquela população na cidade e melhora da sua condição social (Figura CR2).

Os demais modelos são complexificações dessa proposta inicial, incorporando mais dados levantados, a própria evolução da cidade, e resultado de novos e contínuos debates. Em 1939, Hoyt traz a teoria dos setores da estrutura urbana, desenvolvendo seu estudo a partir do movimento das áreas de altas rendas no território, argumentando que essas tendem a arrastar o crescimento de toda a cidade. (EUFRÁSIO, 2013). Seguindo a organização radial, subdividida em setores ocupados por diferentes tipos de uso, o crescimento se daria mantendo aquele caráter. A primeira ocupação tende a manter seu caráter no tempo e na expansão do território. As ressalvas são sempre mantidas de que esta é uma idealização de um fenômeno sem correspondência exata, mas suficientemente aproximada para reconhecer o comportamento em várias cidades (americanas). Harrys e Ullman, em 1959, desenvolvem a ideia de setores para a compreensão de múltiplos centros, organizados entre si a partir de eixos de transporte (figura CR3). Cada troca de sistema de transporte acaba por gerar ou acontecer em novos centros de atração que atendam as necessidades finais realizadas como pedestres. O contexto tecnológico da época, de aumento da frota de automóveis e continuidade de expansão das cidades impactaram fortemente nessas observações.

lösch e crhistaller

Na europa, mais precisamente na Alemanha, dois trabalhos semelhantes, mas independentes e seminais no seu conjunto, são desenvolvidos no final dos anos 1930, apesar de um deles só alcançar público após a guerra, nos anos 1950. São os trabalhos de Lösch e Christaller, que reforçam, de certa forma, a ideia de centralidade de von Thünen, mas estabelecendo um modelo de rede hierarquizada (EUFRÁSIO, 2013). Ambos falam de uma hierarquia em rede, hexagonais, baseadas nos produtos e serviços centralizados nas cidades. Essa rede, em Christaller, parte das cidades onde se concentram produtos e serviços antes de serem distribuídos, definindo a sua área de influência e estabelecendo inclusive escalas e distâncias. Já Lösch parte dos pontos de produção, e baseado no seu custo de mobilidade, os localiza no território. Dessa maneira, Lösch descreve uma rede hierarquizada, com cidades de diferentes tamanhos de acordo com o serviço/produto que disponibilizam, de certa maneira relacionada à especialização da produção. São pontos de partida diferentes: quantos se precisa atender (Christaller) e até onde se consegue oferecer (Lösch). Entretanto as duas chegam no mesmo lugar, ou lugares muito parecidos. A relação oferta e demanda é determinante, e a concentração de oferta em um ponto facilita atender a demanda. Esse princípio está relacionado ao que se descreve como economia de aglomeração. Um determinado bem fica tanto mais barato quanto mais concentrada estiver a sua demanda. Polèse (2013) discorre largamente sobre isso, como fator de atração para as cidades. Esses dois modelos fundamentam também a ideia de clusterização. Coisas parecidas juntas diminuem o seu custo, tornando mais atraentes aquela localização. A setorização das atividades econômicas é observada de uma maneira mais ou menos clara.

modelos complexos

Ao apresentarem os modelos da organização das cidades, tanto Bailly (1978) quanto Polèse (2010) não esquecem de reforçar a parcialidade e insuficiência de cada um. Nunca é demais dizer que modelos apresentam a melhor explicação até aquele momento, e sempre precisam de muitas ressalvas e complementos ao explicar situações reais. Não regularidade na distribuição de recursos e população no território, eventos históricos, mudanças de tecnologias, decisões pessoais, algumas questões de azar ou sorte, colaboram de forma também significativa para uma explicação mais próxima da realidade, de acordo com cada caso.

As teorias de lugar central, com seus desenvolvimentos em redes mais ou menos complexas, junto com o conceito de economia de aglomeração conseguem explicar de modo razoável a distribuição e tamanho das cidades. Entretanto, ambos são enfáticos em dizer que não são suficientes. O grau de acertos no resultado de decisões ou estudos baseados nesses conceitos nem sempre é satisfatório. Os dois são unânimes em lembrar que os modelos apresentam uma redução do comportamento das cidades, e consequentemente, do comportamento das pessoas. Outros critérios têm força significativa para além da economia, ou desses aspectos econômicos pelo menos. Essas simplificações são, no entanto, filhas de uma era de pensamento, limitadas inclusive pelas ferramentas teóricas e matemáticas em que estão contextualizadas. Especialmente no caso das cidades, o seu crescimento implica também um aumento bastante considerável na complexidade da sua dinâmica, fazendo aparecer novas relações e características, ou pelo menos aumentando a participação delas. Os modelos simplificados já não davam mais conta. Polèse expressa que a economia apenas não explica satisfatoriamente as cidades, nem seus tamanhos e rede nem seu funcionamento interno. Bailly desenvolve um pouco mais: considerando que o modelo que se trabalha de simplificação não é suficiente, sugere a utilização de modelos baseados na teoria da complexidade, construídos a partir da ideia de multidimensionalidade. Batty parte dessa teoria para produzir The New Science of Cities (2013).

Entre as décadas de 1940 e 1970, esse corpo teórico foi se estabelecendo, constituindo o que hoje se nomeia Teoria Geral dos Sistemas (TGS) (VIEIRA, 2015). Ela tem se composto como uma ontologia filosófica e abrange a Cibernética, Teoria da Informação e ciências da Complexidade, oferecendo um ferramental bastante poderoso para compreensão e modelagem da realidade. Por base ontológica, compreendemos o pano de fundo filosófico para uma explicação da realidade, e nesse caso faz um contraponto à visão mecanicista reducionista vigente até então. Para a TGS, isso significa que continua valendo a ideia de um mundo ser descritível a partir de regularidades, ou leis de funcionamento. Entretanto, a quantidade de coisas envolvidas em cada fenômeno não permite a sua redução a um ou dois aspectos, pois a realidade é multidimensional, composta por sistemas, que são redes mais ou menos coerentes de troca e produção de informação. As características fundamentais seriam, portanto, a regularidade e a multidimensionalidade, traduzida na rede de troca, produção e transformação de informação, organizada em distintos níveis de complexidade. A compreensão sistêmica de mundo, aqui apresentada por Jorge Vieira, é a base de onde derivam o design computacional, que envolve tanto a arquitetura paramétrica como as técnicas de Sistema de Informação Geográfica (SIG), e a teoria da Complexidade, de onde saem o urbanismo paramétrico e os modelos complexos. Com isso exposto, fica mais fácil compreender as proposições, especialmente de Batty (2012).

O grupo CASA (Centre for Advanced Spacial Analisys, na Barlett) tem se dedicado a estudar o urbano como um sistema complexo, buscando essa descrição não apenas do ponto de vista geométrico, mas incorporando outras dimensões a esses modelos, como fluxos na cidade, fatores econômicos, tecnológicos, geográficos. Vários desses modelos têm se mostrado capazes de descrições interessantes de certas texturas ou fenômenos urbanos, embora obviamente de maneira parcial. A multidimensionalidade parece funcionar melhor, bem como a descrição em redes. Ao se analisar uma massa de dados diversos, utiliza-se o cálculo de covariância para estipular a força dessas relações. Em sistemas mais simples, compostos por menos elementos, a participação de cada uma dessas dimensões é maior. Eventualmente, algumas delas possuem uma participação maior ou mais forte. A quantidade de elementos e funções presentes numa cidade sugere que ela não seria dos mais simples. O artigo de Ewin e Hamidi (2015) reforça isto. Não apenas a forma urbana tem participação nas propriedades investigadas, que variam de custos a engarrafamento ou poluição por exemplo. Distribuição no espaço, tecnologia e predisposições pessoais, por exemplo, dependendo da questão, parecem ser tão determinantes quanto.

Batty (2013) assume o paradigma de um mundo complexo ao analisar e propor a cidade, adotando ferramentas matemáticas voltadas para redes. A cidade é composta de uma grande quantidade de elementos inclusive diversos, cujas inter-relações são a principal característica. Essas interações eventualmente precisam de um espaço físico para acontecer, surgindo em consequência os lugares e compleição física da cidade. Primeiro Batty assume a descrição a partir da caracterização dos fluxos (de informação) urbanos: de pessoas, energia, mercadoria. As interações e pontos de encontro dos fluxos são os nós das redes, caracterizando as atividades de uma cidade, e eventualmente os lugares. No estudo de redes, a descrição topológica é mais apropriada que a topográfica ou geométrica. Essa descrição indica quem está conectado com quem, a estrutura do sistema, caracterizando em termos de quantidade de nós e de conexões. Aqui se permitem algumas quantificações. Existe uma distribuição característica de redes hierárquicas quanto à distribuição da conectividade dos nós. Nós maiores, com maior quantidade de conexões, acontecem em menor quantidade (ou frequência) do que nós menores, bem mais comuns. A frequência desses tamanhos de nós obedece à lei de Zipf, que é uma distribuição de potência. A caracterização das cidades até o momento está pela sua descrição topológica, e pela distribuição e tamanho dos elementos.

O próximo nível de caracterização é a organização, como se dão as relações. Para isso interessa a direção e intensidade dos fluxos, que determinam a hierarquia e integridade entre esses nós. As redes, e cidades, conseguem ser descritas pelas quantidades de nós, o peso, ou quantidade de conexões em cada nó, e o peso (intensidade de fluxo) e direção de cada conexão. Essa somatória, ou a média ponderada desses elementos, justificam a analogia com a multidimensionalidade dos sistemas. Quanto mais complexo o sistema em questão, ou seja, quanto maior a quantidade de elementos, e a diversidade deles, menor tende a ser a determinação de cada um na sua composição final, embora possamos identificar alguns componentes mais relevantes. A partir disto, Batty (2013) desenvolve mais uma maneira de descrever a cidade. Tendo os pesos dos nós das redes, ele usa ferramentas das teorias dos grafos para gerar a rede de extensão mínima (minimum spanning tree, MST), em que se conectam os nós apenas a partir das conexões de maior peso. Essa técnica consegue indicar as principais centralidades da rede, ou entroncamentos. Em geral, alterações nos entroncamentos costumam levar mudanças para todo o resto do ramo.

Mudando para o campo das proposições, a composição múltipla da rede mantém-se em evidência. Também existe uma mudança de postura. O poder de predição é tanto menor quanto maior a quantidade de elementos e tempo. Talvez por isso, Batty (2013) evita previsões e propõe uma ação ativa, o projeto ou proposição da nova configuração da rede. A rede continua evidente entretanto. Composta de vários agentes, cada um com sua relevância e demandas diferentes, ele busca métodos de conciliação entre todos. Os conflitos e atritos entre os vários participantes de um sistema eventualmente levam a uma posição de acomodação. Não precisa ser dito, essa acomodação não é instantânea, mas um processo que exige uma série de iterações.

Esse ponto de acomodação é análogo ao ótimo de Pareto, em que a condição de nenhuma das partes pode ser melhorada sem piorar a das demais. A metodologia de projeto proposta por Batty vai nesse sentido, identificar os diferentes (grupos de) atores envolvidos, e uma apresentação da proposta para todos. Cada um faria as adequações de acordo com as suas demandas, e os novos projetos seriam reapresentados, dessa vez para outros grupos. Essas iterações continuariam até que as diferentes revisões alcançassem um grau de semelhança aceitável para então se caminhar para a execução. Contudo, nada disso é a garantia de que o projeto resultante teria o desempenho esperado, mas é uma tentativa de refletir um objetivo consensual, levando em conta a composição da rede.

A cidade rede, ou cidade complexa, parece pelo menos prolixamente caracterizável, com várias técnicas traduzidas ou incorporadas das teorias matemáticas de redes. Dois aspectos, entretanto, não aparecem equivalentemente tratados. O primeiro se trata da espacialização. Em poucos momentos, Batty (2013) trata disto. A bem da verdade, Polèse (2010) também não discorre tanto a respeito. Embora sejam extensamente descritas as centralidades ao tratar das cidades e alguma localização delas no contexto globalizado, pouco é referido interno à cidade, sendo este o segundo aspecto.

Na escala interna da cidade, Batty (2013) recorre a duas caracterizações. A primeira caracterização é a descrição a partir da conectividade no espaço, seguindo a sintaxe espacial desenvolvida por Hillier (apud BATTY, 2013). Isso permite caracterizar o espaço em sua relação com a rede, mas não vai muito além. A caracterização do espaço via sintaxe pode apontar possíveis lugares para a rede, mas não dizem onde ela vai ocorrer. A segunda caracterização busca contornar a falta de previsibilidade a partir dos automata celulares, um outro sistema não exatamente previsível. No caso, busca analogias sobre padrões de comportamento e geometrias. Existem padrões nas dinâmicas dos automata que conseguem ser correlacionados com as geometrias das cidades, como as clusterizações, e aspectos fractais. Os padrões de clusterização costumam ser utilizados para explicar fenômenos de segregação a partir da preferência de semelhança, e eventualmente as aglomerações de economia.

Batty aproveita essa geometria fractal emergente para caracterizar cidades como sistemas complexos, a partir do argumento da autorreferência dos sistemas. Segundo esse argumento, o sistema tenderia a repetir sua estrutura em várias escalas de complexidade, tanto de organização quanto física. A relação de rede tenderia a ser repetida em diferentes escalas. A rede de ruas e bairros numa cidade tende a reproduzir a rede de cidades, e Batty (2013) apresenta alguns exemplos na Inglaterra para ilustrar. Ele também usa as escalas do fractal para indicar a mudança de nível de complexidade. Entretanto, para aí, e leituras em Vieira (2015) ou Maturana e Varela (1970) não corroboram esse argumento, apenas a auto-referência no sentido de apoio e promoção entre suas partes, que é base para a autopoiesis, mas a auto-referência geométrica não.

A noção de umwelt (VIEIRA (2015)) indica que cada sistema está sujeito a dimensões diferentes, se relaciona com apenas parte da informação do ambiente. Podemos depreender que o que afeta um nível de complexidade não obrigatoriamente é perceptível em outro (o que não significa que não sejam observáveis). Além disso, níveis de complexidade diferentes apresentam propriedades (de comportamento) diferentes, a propriedade P emergente de cada sistema indicada por Uyemov (VIEIRA (2015)). Cada comportamento em que se deseja atuar possui a própria escala complexa, o que significa a variável a se atuar, e sobre quais agentes. A outra questão importante é a definição dos limites desses agentes. Até onde certo comportamento, ou variável, atua? Quais atores estão sob a mesma influência? Nesse sentido, a definição inicial de Maturana sobre sistema autopoiético pode indicar caminho, embora sem exatamente uma operacionalização. Qual seria o limite da rede da qual emerge certa característica, e como identificá-la?

Uma outra questão que surge é sobre a rede em si. Uma vez levantada, uma série de estudos em diferentes disciplinas tratam de caracterizá-las e analisá-las. Propriedades do modelo topológico, como grau de conexão dos nós, distribuição de centralidade entre eles, clusterização, são importantes para definir a robustez de uma infraestrutura de internet ou da rede elétrica, por exemplo. Ou, uma ação de marketing especificar quais influencers contratar, de acordo com seu alcance. Para o nosso estudo, é relevante saber como descrever e caracterizar as redes em si, ou pelo menos algumas características que entendemos de maior relevância para as consequências de difusão de informação numa rede. Isso nos permitiria avaliar consequências de variações de topologia das redes geradas pelo simulador.